お盆の帰省で相続の話を円満に進める切り出し方と5つの確認事項|相続の窓口

- 公開日:2025/08/06

- 最終更新日:2025/08/06

お盆は、多くの人が故郷へ帰り、家族や親族と顔を合わせる貴重な時期です。ご先祖様を偲び、家族のつながりを再確認するこのタイミングは、実は「相続」について話し合う絶好の機会でもあります。

「お金の話は切り出しにくい」「まだ元気なのに縁起でもない」と感じるかもしれません。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化された今、これまで以上に早期の対策が重要になっています。いざ相続が発生してからでは、手続きの煩雑さや親族間の意見の相違で、思わぬトラブル(”争族”)に発展することも少なくありません。

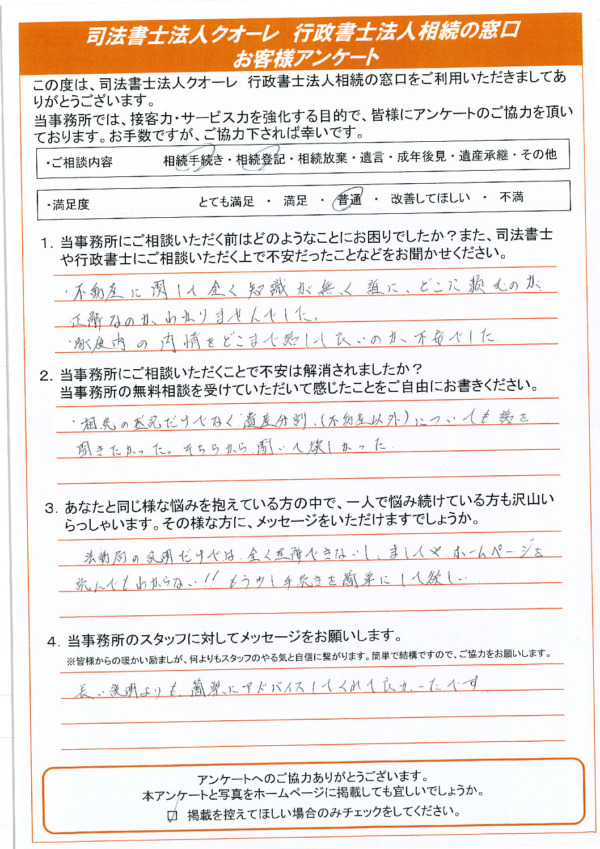

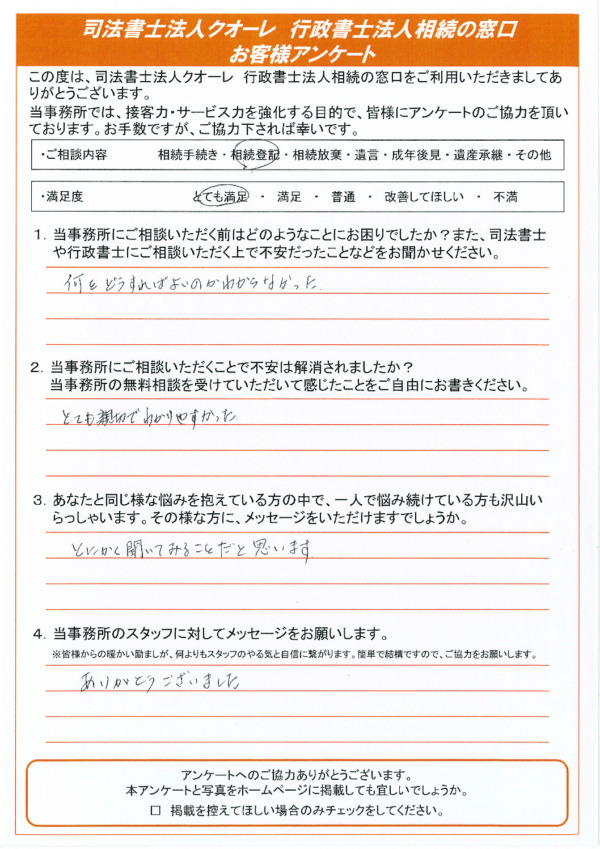

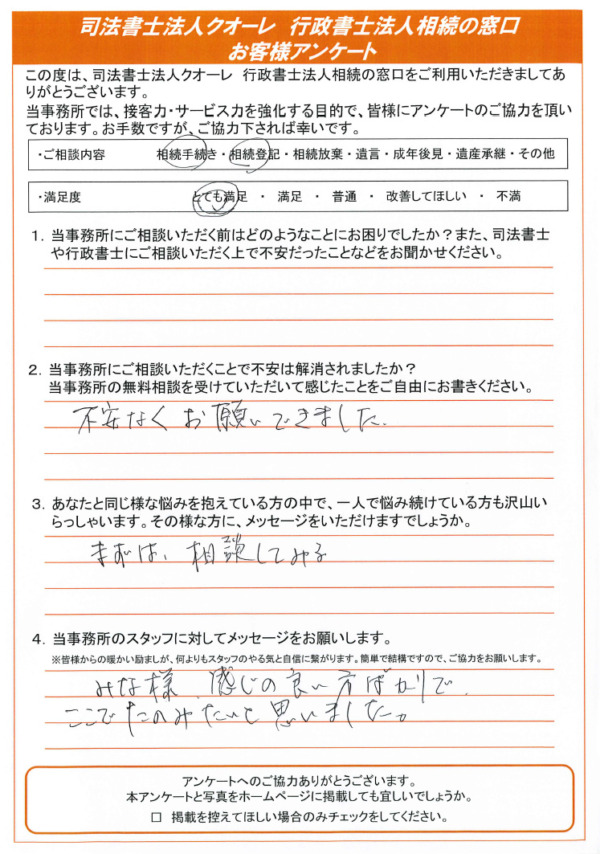

私たち司法書士事務所にも、「もっと早く相談していれば…」というお声が毎年多く寄せられます。元気なうちだからこそ、冷静に、そして前向きに家族の将来について話し合っておくこと。それが、家族全員の安心につながり、円満な相続を実現するための第一歩です。この記事では、相続の専門家である司法書士の視点から、お盆の機会に話し合いを始めるためのポイントと、確認すべきことのチェックリストを詳しく解説します。

なぜお盆が相続の話し合いに適しているのか

普段はなかなか話す機会のない相続問題。なぜ、お盆の時期が話し合いに適しているのでしょうか。

家族・親族が一同に会する貴重な機会

相続手続きの基本である遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。しかし、兄弟姉妹がそれぞれ独立し、遠方に住んでいる場合、全員が揃う機会を作るのは容易ではありません。その点、多くの人が帰省するお盆は、関係者が一堂に会し、直接顔を合わせて話せるまたとないチャンスです。

故人を偲び、将来について考えるきっかけになる

お盆は、ご先祖様や亡くなった家族に思いを馳せる時期です。「おじいちゃんがこの土地を大切にしていた」「お母さんはこんなことを言っていた」など、故人を偲ぶ会話は、自然と「この家や財産を今後どうしていくか」という未来の話につながりやすくなります。家族の歴史や想いを共有することが、円滑な話し合いの土台となります。

【司法書士が解説】話し合いを円滑に進める事前準備と切り出し方

デリケートな話題だからこそ、進め方には細心の配慮が必要です。感情的な対立を避け、建設的な話し合いにするための準備をしておきましょう。

主導して話を進める人を決めておく

誰が中心となって話し合いを進めるのか、事前に決めておくとスムーズです。親(財産を残す側)が自ら切り出すのが理想ですが、難しい場合は長男や長女、あるいは日頃から親子間のコミュニケーションを担っている人が主導役を務めるのが良いでしょう。

事前に財産の概略だけでも把握しておく

話し合いの場でゼロから財産の話を始めると、時間がかかるばかりか、認識の違いから混乱を招く可能性があります。事前に親にエンディングノートを書いてもらったり、ヒアリングしたりして、どのような財産(預貯金、不動産、有価証券など)が、おおよそどれくらいあるのかを把握しておくと、具体的な話し合いに進みやすくなります。

話の切り出し方(例)

きっかけを活かす: 「お墓の管理、将来どうしようか?」「そういえば、相続登記が義務化されたけど、実家の土地の名義ってお父さんのままだったよね?」など、お盆の会話にありがちな話題から自然につなげる。

ポジティブに切り出す: 「みんなが元気なうちに、将来のことで揉めないように、一度ちゃんと話しておかない?」「今後のために、お父さん(お母さん)の想いを聞かせてほしい」と、前向きな姿勢で提案する。

情報提供から入る: 「最近、テレビで相続の特集をやっていて気になったんだけど…」と、一般的な情報として話題を提示し、家族の関心を探る。

【司法書士からのアドバイス】避けるべき話題の進め方

良かれと思って始めた話し合いが、かえって関係をこじらせることもあります。特に「誰がいくらもらうか」という遺産分割の話からいきなり入るのは絶対に避けましょう。また、特定の相続人だけを責めたり、過去の不満を蒸し返したりするのも禁物です。まずは「親の想いを聞く」「現状を確認する」という姿勢が大切です。

【2025年最新版】家族会議で最低限確認したいことチェックリスト

いざ話し合いを始めたら、何から確認すればよいのでしょうか。以下の5点は、最低限おさえておきたい重要項目です。

相続人は誰か?(法定相続人の範囲)

誰が法律上の相続人になるのかを全員で確認します。これを相続人調査と言います。配偶者は常に相続人となり、それに加えて子供(第一順位)、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)の順で相続権が移ります。離婚した元配偶者との間の子供や、認知している子供なども相続人になります。思い込みで判断せず、正確な家族関係を確認することが重要です。

どんな財産があるか?(+の財産と-の財産、デジタル遺産)

財産には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金やローンといった「マイナスの財産」も含まれます。これらすべてが相続の対象となるため、専門家による財産調査も視野に入れ、財産の全体像をリストアップすることが不可欠です。また、近年ではネット銀行の口座やSNSアカウントといった「デジタル遺産」も問題になりがちです。IDやパスワードが分からないと手続きができないため、リスト化しておくようお願いしましょう。

遺言書の有無と保管場所は?

遺言書は、法定相続よりも優先される故人の最終意思です。遺言書があるかないかで、遺産の分け方は大きく変わります。もし遺言書がある場合は、その形式と保管場所を必ず確認しておきましょう。元気なうちに遺言書を作成しておくことが、最も確実な”争族”対策になります。

不動産の相続登記は済んでいるか?

特に重要なのが不動産です。先代、先々代の名義のままになっているケースも少なくありません。相続登記の義務化により、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。実家の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、現在の名義人を確認することをお勧めします。

実家やお墓は誰が引き継ぐか?

財産の中でも、特に実家やお墓の承継は感情的な問題に発展しやすいテーマです。「誰が住むのか」「管理費用は誰が負担するのか」「将来的に売却するのか」など、具体的な維持管理の方法についても話し合っておくと、後のトラブルを防げます。

お盆の相続に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 親が話し合いを嫌がる場合、どうすればいいですか?

A. 無理強いは禁物です。「将来のために想いを聞かせてほしい」という姿勢で、まずはエンディングノートや遺言書を一緒に書くことを提案してみるのがおすすめです。客観的な事実として「相続登記が義務化されたから」と伝えるのも有効です。それでも難しい場合は、当事務所の無料相談で専門家からお話しすることも可能です。

Q. 財産がどれくらいあるか全く分かりません。どう調べればいいですか?

A. まずは親子で協力して財産目録を作成するのが第一歩です。もしもの後の場合は、司法書士が戸籍や不動産の名寄帳などを確認し、財産の全体像を明らかにする「財産調査」を行うことができます。借金などのマイナス財産も調査の対象となりますのでご安心ください。

Q. 兄弟間で意見が対立してしまいそうです。どうすればいいですか?

A. 感情的な対立を避けるためにも、まずは法律上のルール(法定相続分など)を全員で正しく理解することが大切です。その上で、当事者だけでの話し合いが難しい場合は、司法書士が中立的な立場で間に入り、円滑な「遺産分割協議」をサポートします。協議がまとまらないと、その後の手続きも進められません。

Q. 借金など、相続したくない財産がある場合はどうなりますか?

A. 相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。もし負債の方が多い場合などは、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きが可能です。ただし、相続放棄には「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という期限があるため、できるだけ早く専門家へご相談ください。

話がまとまらない、こじれそうな時は専門家への相談も視野に

家族だけでの話し合いでは、どうしても感情的になってしまったり、法律や税金の知識が不足していて話が進まなかったりすることもあります。そんな時こそ、私たち司法書士のような専門家を頼ってください。

司法書士に相談する3つのメリット

-

①中立的な立場で話し合いをサポート:第三者である専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静かつ円滑な話し合いの場を設定できます。

-

②複雑な相続手続きをワンストップで代行:戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)まで、煩雑な手続きをまとめてお任せいただけます。

-

③将来のトラブルを未然に防ぐ提案が可能:ご家族の状況に合わせ、遺言書の作成や生前贈与、家族信託など、”争族”を未然に防ぐための最適な対策をご提案します。

まとめ:お盆を家族の未来を考えるきっかけに

相続対策は、決してネガティブなものではなく、家族の絆を深め、大切な財産と想いを次世代へ円満に引き継ぐためのポジティブな活動です。問題が起きてからではなく、起きる前に準備をすることが何よりも大切です。

お盆という特別な時間を、ぜひ家族の未来を考える有意義な機会として活用してみてはいかがでしょうか。

「何から話せばいいか分からない」「うちの場合はどうなんだろう?」といったご不安やご質問がございましたら、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。専門家が親身にお話を伺います。

お気軽にご相談ください!

相続・遺言の無料相談実施中!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。

お気軽にご相談ください。

電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)

問い合わせフォーム

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。