相続した不動産に抵当権がついていて、抵当権者が解散・清算結了していたケース

状況

父親が亡くなったので、父親所有の不動産を売却しようと相談者が謄本を取得すると、タクシー組合の抵当権が付いていました。

相続人は相談者のみでしたので、ご自身で簡単に手続きすることができると思い、不動産の名義変更と抵当権の抹消手続きについて色々調べたところ、抵当権者であるタクシー組合はすでに解散していることが判明しました。

法務局にも相談に行かれたそうですが、結局どうしたらいいのかわからず、弊所に相談に来られました。

司法書士の提案

不動産の売却をする場合、名義変更はもちろんのこと、抵当権を抹消しなければ売却することはできません。

本来抵当権は不動産の所有権とは別物なので、抵当権が付いたままの不動産を売却することも可能ですが、抵当権が付いた物件はそのままでは誰も買ってくれないことがほとんどです。

今回のケースは、抵当権者のタクシー組合がすでに解散しており、清算結了の登記がされていましたが、清算結了前に完済した抵当権の抹消登記がされていない場合、清算結了をした法人には、依然として抵当権抹消を申請する義務が残っています。

この場合、清算結了登記申請時の清算人が法人を代表して、抵当権を抹消することができます。

簡単に言うと、既に債務を完済していれば、タクシー組合を清算した人と協力して抵当権抹消をすることができるので、弊所ではこのお手伝いをさせていただくことにいたしました。

結果

まず、相続による所有権の名義変更をしなければならないので、市区町村に必要な戸籍を請求し、相続人が相談者のみだったので、5日程度で名義変更の申請をすることができました。

また、抵当権抹消手続きを進めていかないといけないので、所有権の名義変更手続きと同時進行で生前お父様が働いていたタクシー会社等に連絡をとり、情報収集しました。

その結果、清算したタクシー組合は新たな組合を立ち上げ、新たな組合の理事が元清算人であったことが分かりました。

また、清算時の資料を調べていただき、債務は完済済みということも分かりました。

その後元清算人の方にご協力をいただき無事に抵当権抹消手続きを完了することができました。

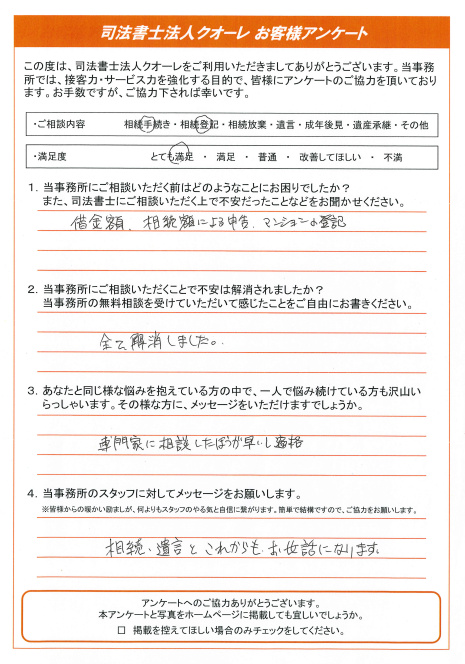

相談者の方からは、「本当に依頼してよかった。自分では何をどうしていいかわからなかったのに、依頼したら面白いように事が進んで、大変助かりました」と喜びのお声を頂きました。

ご自身で色々悩むより、まずは専門家に一度相談してみてください。

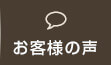

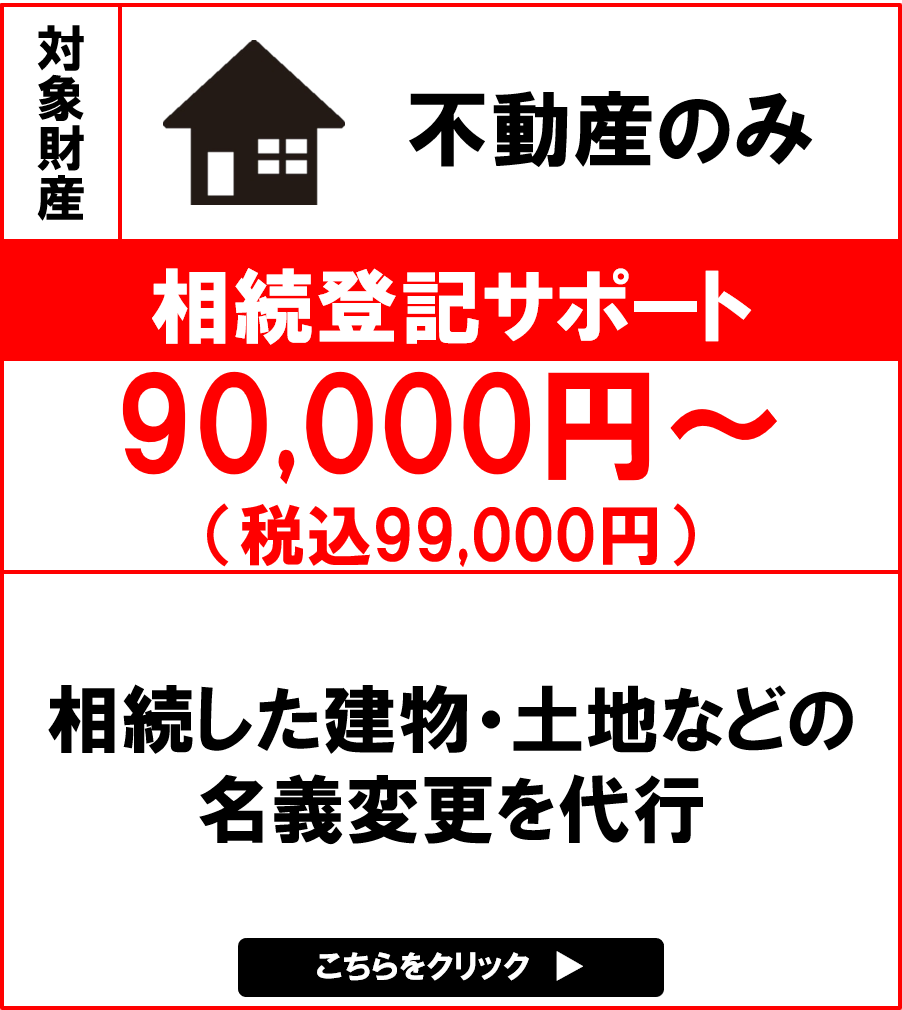

相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。

不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の成立

(2)登記に必要な書類の収集、作成

下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成

登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。

司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

被相続人の死亡した旨の記載がある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍(本籍地の変更)や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村役場で除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

例えば、生まれたときは東京都に本籍があり、結婚時に静岡県に本籍地を移し、転勤で愛知県に本籍を変更した場合には、最低でも3ヶ所 ( 東京都、静岡県、愛知県 ) それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

② 除票または、(除かれた)戸籍の附票の写し ※

登記の記録上の住所と照らし合わせることで、亡くなった方と登記記録上の人物が同一か確認します。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

遺産分割協議をした場合に必要になります。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

相続人の住所地を確認するために必要です。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記に課税される登録免許税を計算するために必要です。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記を申請する準備として、不動産の内容を確認したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

限られた時間の中で、これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて、少しでも不備があると、再度、役場へ行き、取得し直す必要が出てきます。戸籍は独特な記載の仕方がされていて、そこから相続人を調査することは専門的知識が必要となります。昭和初期の戸籍ともなると、文字を解読するだけでも大変です。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

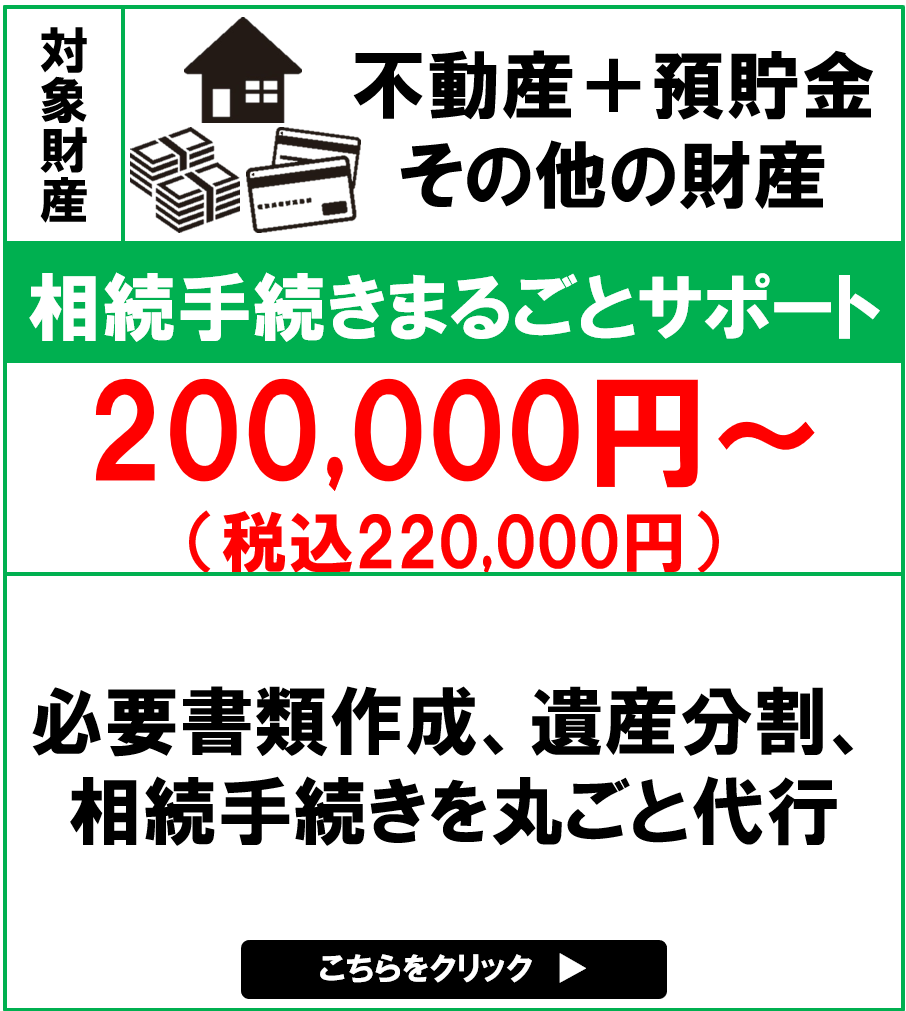

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。