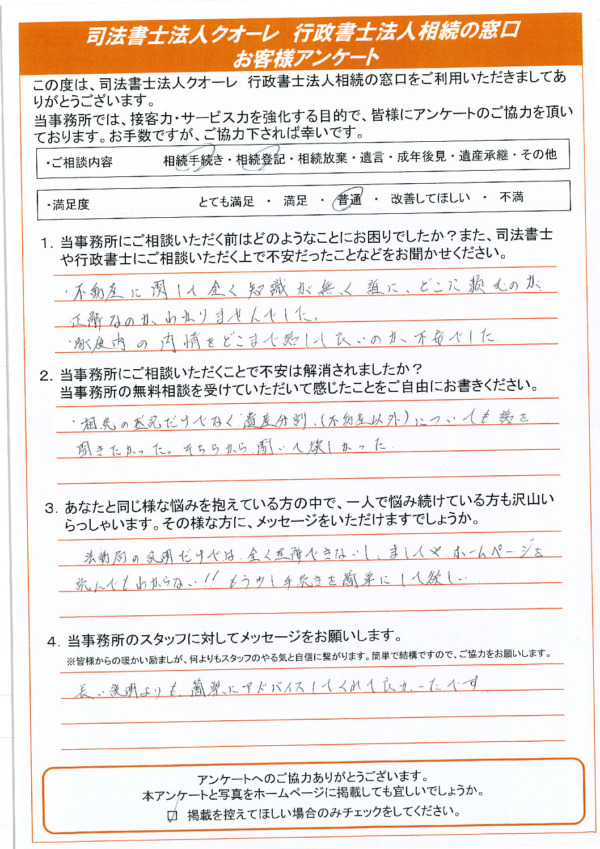

海外在住の相続人に遺言を残すケース

状況

ご依頼者様は、遺言を書きたいが子供の一人が海外在住であり、その事を踏まえてどのように書けばいいのかお悩みになり、相談にいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

相続人の中に海外在住者がいる場合にも遺言書は有効です。

相続人間で争いが無い場合にはあらかじめ遺産分割を話し合っておき、その内容を遺言書にしてもらいます。

この手続きの一番のメリットは遺産分割協議書作成の簡略化です。

海外在住者が遺産分割協議書を作成する際に「署名証明」「在留証明書」の発行が必要になりますが、例えばアメリカなどではすべての州で発行できるわけではありません。

日本大使館あるいは領事館がある州まで移動の必要があります。

日本での移動と違い時間とお金が非常にかかるケースが多いです。

しかし生前に遺言書を残しておき、家庭裁判所で有効なものと認められれば日本にいる相続人だけでほぼすべての手続きが可能です。

海外在住者の遺産取り分が金銭のみの場合は、入金を待つのみとなります。

結果

海外在住者のお子様には現金を割り当て、遺言執行者に妻を指定することで死後の事務手続きを軽減しました。

ご依頼者様は、死後の心配を減らすことができ、喜んでいただけました。

ポイント

相続が発生した場合、遺言書がないと、被相続人の遺産を動かすために相続人全員で遺産分割協議をし、まとまった協議を書面化した遺産分割協議書を作成して、相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

しかし、遺言書で遺産分割の内容を指定しておき、その遺言書の内容を実行する遺言執行者を決めておけば、相続人全員の実印や印鑑証明書を要することなく、被相続人の遺産を動かすことができます。

遺言書は争いを避けるためだけではなく、被相続人の死後、残された相続人の負担を減らすためにも有効となります。

また、遺言書は公正証書で残されることをお勧めします。

遺言書について心配がある場合には、ぜひ専門家にご相談ください。

ちなみに…

国際相続では、どの国に従って相続手続きを行うかで内容が異なってきます。

法の適用に関する通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されており、被相続人(故人)が海外に住んでいた場合でも、国籍が日本であれば日本の民法に基づいて相続をします。

また、遺言の作成方法も国によって様々です。

国際相続に関することは、是非専門家にご相談ください!

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。

(2)証人を2人以上(通常は2名)決めましょう。

※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決めましょう。 ※外出できないような状態にある場合(病気入院、ケガ等)は、公証人に依頼して病院まで出向いてもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)

ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。

20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本が保管されます。

実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。

遺言は満15歳以上であれば作ることができますから、若いうちに公正証書遺言を作る場合は、事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。

公正証書遺言をお勧めできるのは、紛失、偽造を防止できることもありますが、一番は法的に間違いのないものを作成できることです。

また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。

ただし遺言者の生前は、遺言者本人以外は公正証書遺言の閲覧、謄本の請求をすることができません。

相続・遺言の無料相談実施中!

|

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。 予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。 |

ここでは遺言について詳しくご説明します。

「相続」で「争族」にさせないために、「遺言」について、理解を深めておきましょう。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類が民法で定められています(普通方式)。

家族関係や財産状況等に応じて、自分に相応しいものを選びましょう。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しく遺書言を作成しましょう。

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。

作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあります。また自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまりにも簡単に人目に付くところにも保管出来ません。

では、どのように保管すればいいのでしょうか?

遺言をすべき人は?

家族どうし、兄弟姉妹どうしで仲が悪いとか、行方不明の相続人がいるような場合は、明らかに遺言書を作成しておくべきケースです。

当事務所が選ばれる理由

その⑨:平日・日中がお忙しい方でも安心の土・日・祝日・夜間対応!

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。