【司法書士が解説】子供のいない叔父・叔母の相続手続きをサポートしたケース

- 公開日:2018/09/11

- 最終更新日:2026/01/30

状況

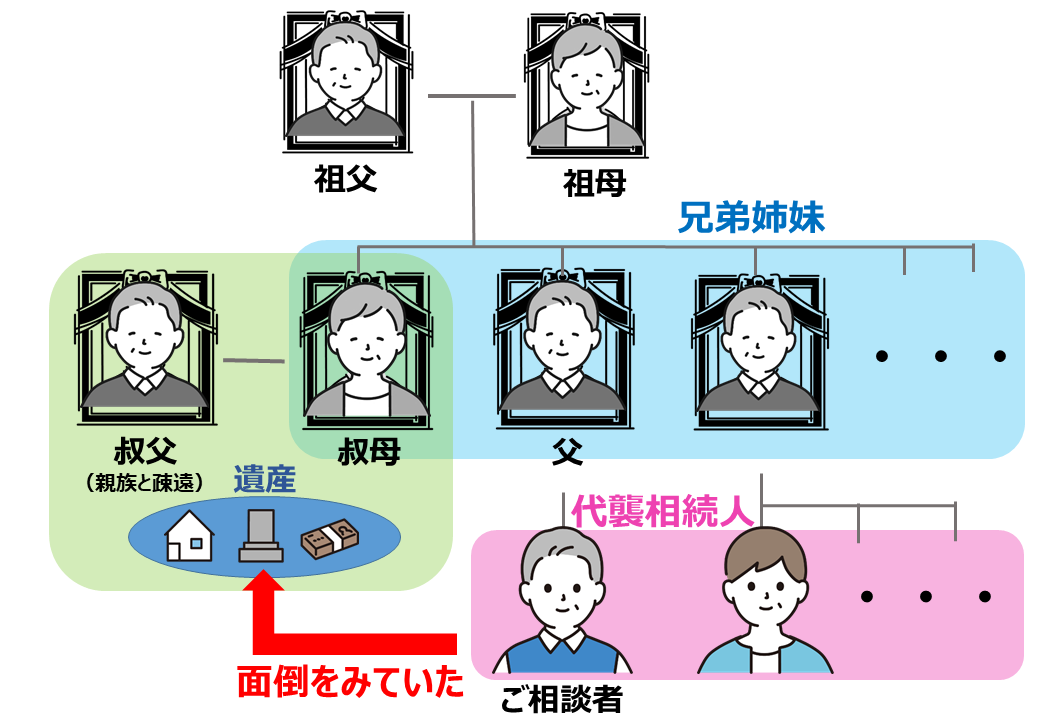

依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。

叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力が必要ですが、叔父が意思表示をできない状態であるため、成年後見の申立を検討していたところ、手続きをする前に叔父も亡くなってしまい、どうすればいいのか困ってご相談にいらっしゃいました。

近年では未婚や子供がいないご夫婦が増えているため、甥や姪が叔父・叔母の相続人になるケースが増加しています。

また、相続手続きには必要書類数も膨大になるため、注意が必要です。

相続手続きを自分で行うのが大変だ、と感じる場合は相続に詳しい司法書士に手続きを依頼することをお勧めします。

本記事では、子供のいない叔母の財産を相続したサポート事例を司法書士が解説していきます。

司法書士のご提案&手伝い

相続の手続きを進めるには、叔父と叔母の相続人全員のご協力が必要となります。

今回のケースでは叔父と叔母は子供がなく、両親も死亡していたため、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子供が代わって相続人となります。

これを代襲相続といいます。

依頼者様は叔母の兄弟の子供でしたが、父親がすでに死亡していたため、相続人となっていました。

同様にほかの兄弟もすでに死亡しており、また、叔父の方の親族とは疎遠であったため、どなたが相続人であるのかもわからないとのことでしたので、弊所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)をご提案いたしました。

遺産整理業務では、まずは相続人を探すことから始まり、遺産分割についての相続人のご意見の調整とりまとめ、遺産分割協議書の作成から各金融機関の預貯金や不動産の相続手続きを丸ごとお手伝いすることができます。

まずは相続人の調査から始めたところ、相続人は総勢15名いらっしゃり、依頼者様もご存じない方がいらっしゃったため、弊所が相続人の皆様と連絡を取るお手伝いをしました。

結果

なかなか連絡のつかない方も中にはいらっしゃったり、手続きを進めるには難航しましたが、何とか調整をすることができ、預貯金と不動産の相続手続きを進めることができました。

依頼者様にはご自分でやっていたらとてもじゃないが進められなかっただろうと喜んでいただけました。

叔父・叔母が亡くなった時の相続手続きのポイント

それではここで叔父・叔母が亡くなった場合の相続人の整理をいたしましょう。

法定相続人は誰になる?

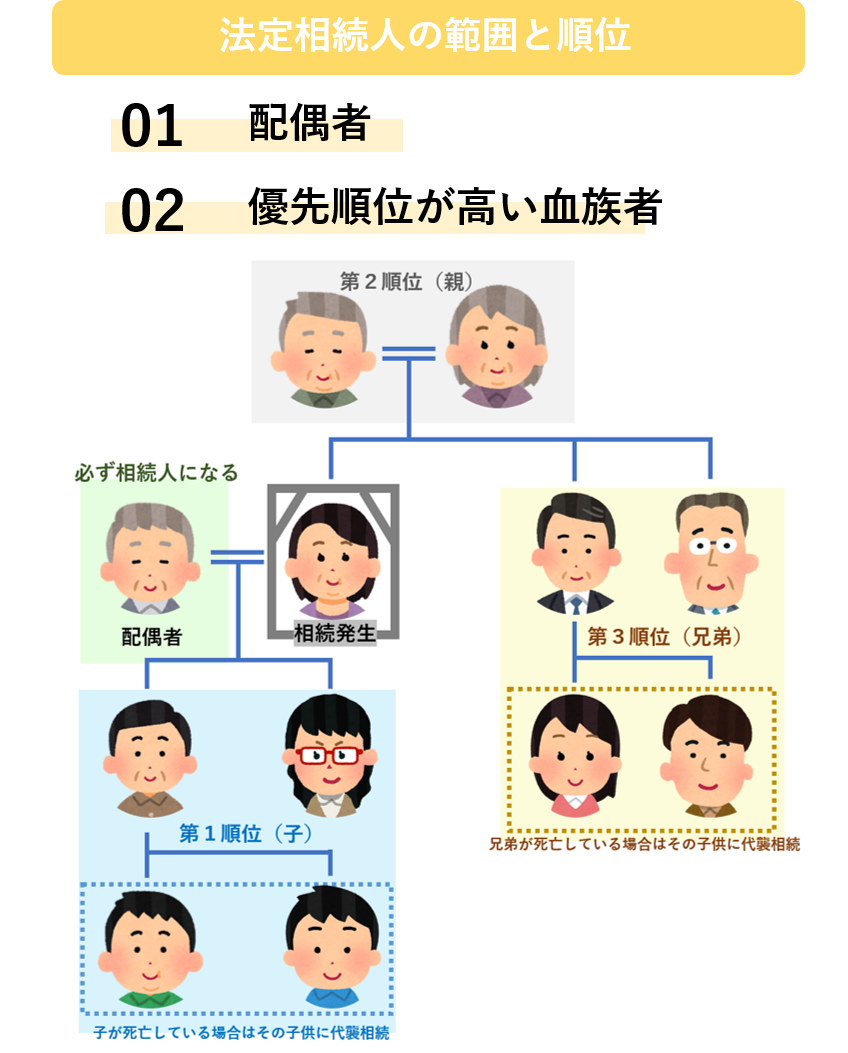

相続人は民法で定められており、被相続人の親族が財産を引き継ぐことになります。

その民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。

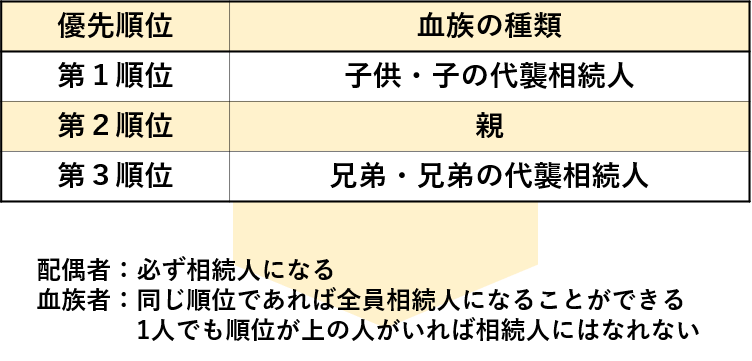

法定相続人は相続する際の優先順位があります。

まず亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。

続いて下記のような順番で相続人になります。

第1順位がいない場合は第2順位に引き継がれ、第2順位がいない場合は第3順位に引き継がれるという形になります。

つまり、被相続人の両親に相続されるときは被相続人に子がいない場合で、被相続人の兄弟姉妹に相続される場合は被相続人の子、両親がいない場合になります。

代襲相続とは

代襲相続とは本来相続人になるはずの人が既に亡くなっている場合に、代わりにその人の子などが相続することを意味します。

上記の表のとおり、第1順位、第3順位の場合は代襲相続が発生します。

さらに第1順位の場合は、相続人の子(代襲相続人)が亡くなっていた場合、さらにその子(被相続人から見て孫)が相続人になり、孫も亡くなっている場合はさらにその子(ひ孫)という形でどこまでも代襲していきます。(これを再代襲相続といいます。)

ただこれは第1順位の話で、第3順位の場合は再代襲相続はありません。

叔父や叔母の法定相続人は?

それでは本題の叔父・叔母が亡くなった場合の相続人について解説します。

叔父・叔母が亡くなった際、叔父・叔母に子供がいれば第1順位の相続人であるその子供(自分から見ていとこ)が相続人になります。

もし叔父・叔母に子がいなければ、第2順位の叔父・叔母の両親(自分から見て祖父母)が相続人になります。

叔父・叔母に子も親もいない場合は第3順位の叔父・叔母の兄弟姉妹である自分の親が相続人となります。

もし叔父・叔母の兄弟姉妹である自分の親が既に亡くなっていれば、第3順位の代襲相続が発生し、自分が相続人となります。

今回のケースはまさにこちらの状況となります。

叔父や叔母が亡くなったとき、叔父・叔母に子がいなく、叔父・叔母の両親が亡くなっており、自分の親が亡くなっている場合は、自分に相続権が発生するケースもあるということです。

叔父・叔母の財産が甥・姪に相続されるその他の場合

また上記のような状況でなくても、自分に相続権が発生する場合があります。

それがそれぞれの順位の相続人が相続放棄をした場合です。

先順位の相続人が相続放棄をした場合は後順位の相続人が相続をすることになります。

(相続放棄について詳しくはコチラ>>>)

すなわち被相続人(叔父・叔母)の子、親が相続放棄をして、かつ叔父・叔母の兄弟姉妹(自分の親)が亡くなっている場合は甥・姪である自分に相続権が発生します。

しかしここで注意点があります。

甥・姪に相続権が発生するのは、叔父・叔母の兄弟姉妹が相続放棄をした場合ではなく、亡くなっている場合に限るということです。

つまり相続放棄の場合は代襲相続が発生しません。

ということで、自分の親が生きている場合は、叔父・叔母が亡くなったとしても自分が相続に関わることはないということになります。

叔父・叔母の相続人になったときの注意点

自分の親がすでに亡くなっている場合はその兄弟姉妹(叔父・叔母)の状況(どこで何をしているのか)は把握しておくのがよいでしょう。

上記で説明した通り、代襲相続によって叔父・叔母の相続人が自分になる可能性があるからです。

相続人になると遺産分割協議への参加や、相続放棄の手続きなどがあり、場合によっては複雑化するケースもあります。

特に相続放棄は自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に手続きを行わなければいけません。

相続財産のマイナスの財産(借金)が多い場合は速やかに相続放棄の手続きを行わなければ、借金を自分が引き継ぐことになるかもしれないので注意が必要です。

叔父母の相続で揉めないようにするためには?

相続人が多くなる場合、子供がいない場合は遺言を作成しましょう。

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人である兄弟姉妹も既に死亡しているケースが多くなります。

このように代襲相続が発生した場合、特に遺産分割協議時に時間・手間・費用がかかるリスクが増えます。

しかしながら、遺言書があればこの手間を省いて相続手続きを行うことができます。

紛争化するリスクを減らすため、手続きの手間を減らすためにも遺言書を残しておくことはとても有効です。

今回のケースですと、被相続人が亡くなる前にご依頼者へ財産を残す旨の遺言書を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ほかの相続人のご協力をいただくことなく、相続の手続きを進めることができました。

遺言書作成のメリット

生前に自分の意志で財産の承継先を決めることができる

遺言書を作成すれば、自分の意志で財産の分け方をきめることができます。

自分で築いた財産の承継先を、自分の意志できめたい方も多いのではないでしょうか?

最も紛争化のリスクがある遺産分割協議を行う必要がない

遺言書に財産の承継先を決めておけば、相続人は遺産分割協議を行う必要が無くなります。

遺産分割協議書は最も紛争化するリスクがある手続きで、時間も手間も費用もかかる手続きです。

遺言があれば上記のリスクも回避することができます。

特定の人、相続人以外の人に財産を承継させることができる

遺言書がない場合、相続財産は法定相続人に承継されます。

内縁の配偶者などの法定相続人以外に財産を相続させたい場合は遺言書が有効です。

相続財産の把握、相続税の対策ができる

遺言書を作成することで、生前に財産を把握ができます。

相財産額が相続税支払いの対象になる場合、遺言書で各相続人が無理なく相続税を納税できるように、遺産の分け方を工夫して対策を行うことも可能です。

遺言書の種類

遺言書は3種類あります。

・自筆証書遺言:自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する

・公正証書遺言:本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する

・秘密証書遺言:遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう

自筆遺言書は手軽に作成することができますが、要件を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。

遺言書を残す場合、法律上の不備がなく、紛失の恐れもない公正証書で作成することをお勧めします。

弊所では、遺言書作成のサポートもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

叔父・叔母が亡くなった場合でも自分が相続人になることがあります。

そして相続が発生したら手続きが必要です。

また今回のケースのように複雑化することも珍しくありません。

「相続が発生した後の手続きを知りたい」という方や、

「相続人のために遺言を書いておきたい」という方はまずは当事務所にご相談いただくことをおすすめします。

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

当事務所では、相続・遺言・成年後見についても無料相談を実施しています。

相続でお困りなら大曽根駅徒歩3分の「名古屋相続遺言相談室」へご相談下さい。

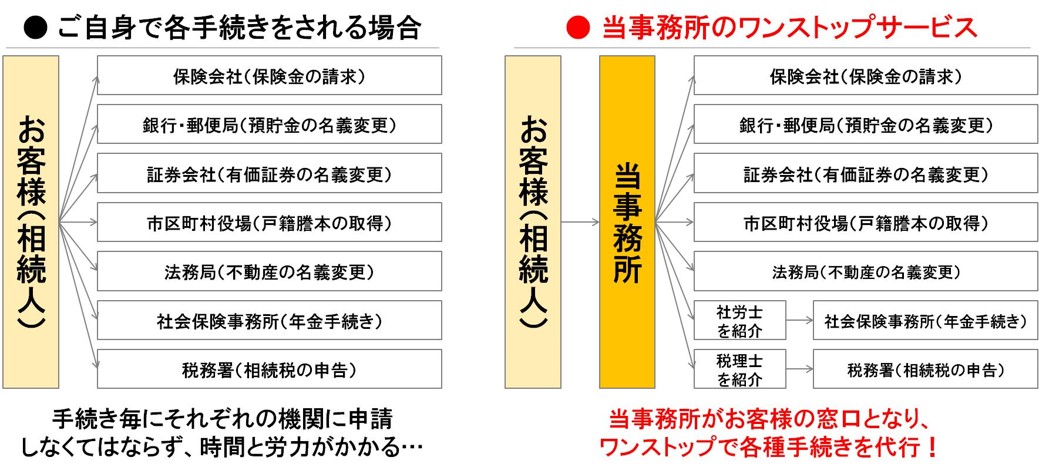

当事務所が相続手続を丸ごとサポート

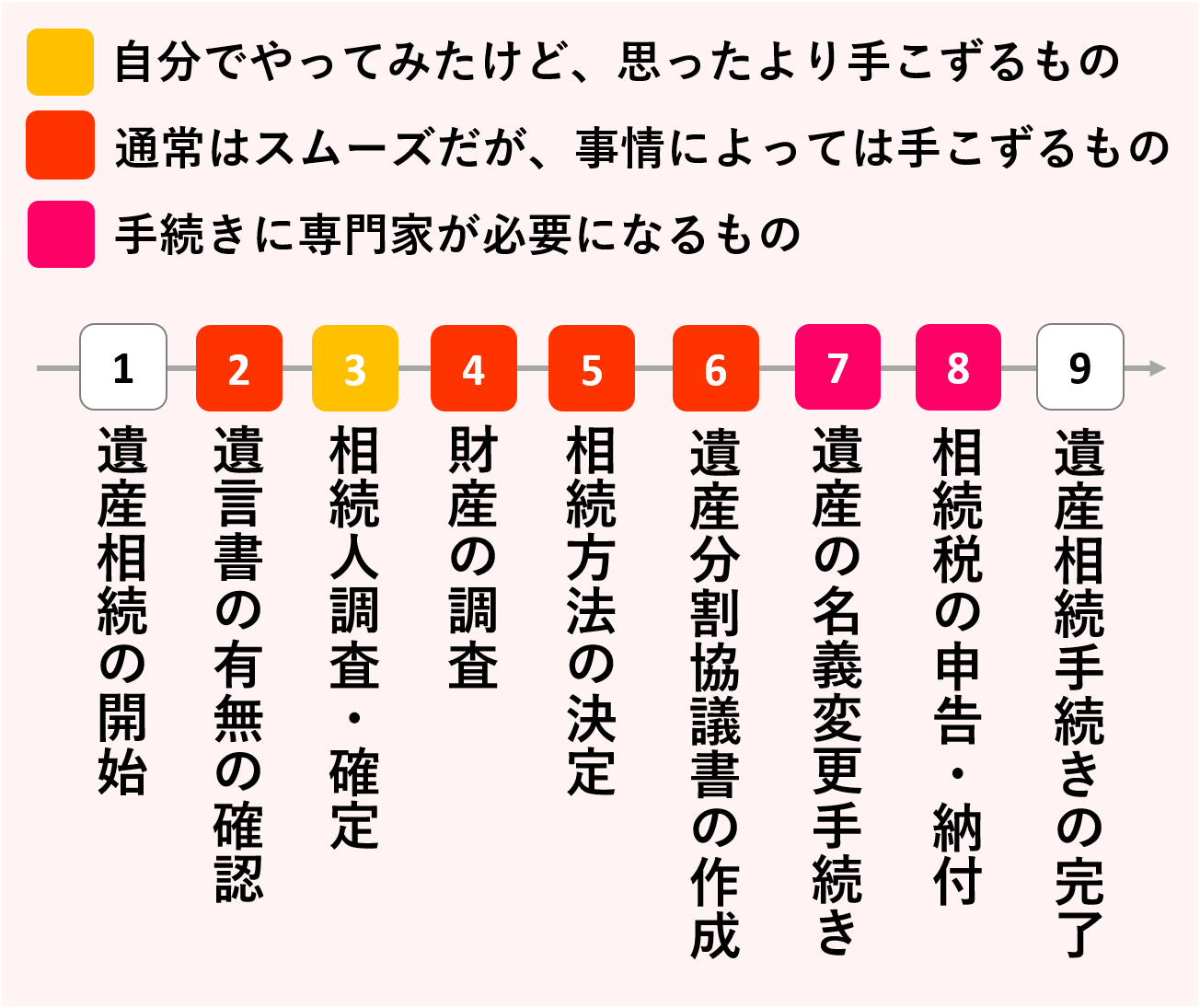

相続手続で自分で行うと手間がかかるもの

当事務所の相続の専門家が無料相談を実施!

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。

お気軽にご相談ください。

電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

| 相続財産の価額 | 報酬額 |

|---|---|

| 500万円以下 | 200,000円(税込220,000円) |

| 500万円以上2,000万円未満 | 250,000円(税込275,000円) |

| 2,000万円以上2,500万円未満 | 350,000円(税込385,000円) |

| 2,500万円以上3,500万円未満 | 420,000円(税込462,000円) |

| 3,500万円以上4,500万円未満 | 470,000円(税込517,000円) |

| 4,500万円以上5,500万円未満 | 530,000円(税込583,000円) |

| 5,500万円以上6,500万円未満 | 590,000円(税込649,000円) |

| 6,500万円以上7,500万円未満 | 650,000円(税込715,000円) |

| 7,500万円以上8,500万円未満 | 710,000円(税込781,000円) |

| 8,500万円以上 | 710,000円(税込781,000円)~ |

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。

※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。

※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円(税込3.3万円)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。

※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円(税込5.5万円)を加算させていただきます。

※財産数加算:手続き先数(預貯金の口座数、不動産の数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。

※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円(税込11万円)を加算させていただきます。

※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円(税込11万円)加算させていただきます。

※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。

※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。

※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)が安い理由について詳しくはこちら>>

相続の専門家に相談した場合、どう解決してくれますか?

今回のようなケースでは、どなたが相続人であるのかもわからないとのことでしたので、当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)をご提案いたしました。

遺産整理業務では、まずは相続人を探すことから始まり、遺産分割についての相続人のご意見の調整とりまとめ、遺産分割協議書の作成から各金融機関の預貯金や不動産の相続手続きを丸ごとお手伝いすることができます。

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。