相続登記の義務化とは?いつからスタート?義務化背景と併せて専門家が解説!

相続登記が義務化されます!

今までは、土地や建物の相続登記をすることは義務ではなかったため、相続登記を長い間放置している場合が多く、それによって所有者がわからなくなってしまうことがありました。

所有者が不明だと、公共事業や災害復旧の妨げになったり、土地を有効に活用することができなかったりと、地域住民の暮らしにも大きな影響を与えるため、社会問題になっています。

そういう問題を解消する手立てとして、所有者がわからない土地がこれ以上増えないように、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記が義務化されることになった背景

本来、土地を相続した人は、不動産の名義変更つまり相続登記をすることになっています。

しかし、

1.登記手続きが煩雑で費用がかかる。

2.相続人間でもめていて誰の名義にするか決められない。

3.後でやろうと思ってそのまま忘れてしまう。

などの理由で登記されないままになっていることがあります。

登記されないまま何代にもわたって相続を繰り返していくと、登記簿から所有者を見つけることができず、実際の所有者が誰なのかを探し出すことが困難になります。

土地を取得したり使用したりするには所有者の同意が必要になりますが、所有者不明の土地はその同意を得ることができません。

同意を得るため、まずは誰が所有者なのかを探す必要がありますが、何代にもわたって相続登記を怠っていると、所有者を探すだけでかなりの手間がかかります。

相続登記をしていないということは登記簿上の所有者はすでに死亡しており、現在の所有者を探すため、相続人が誰かを捜索する必要があります。

相続人を捜索するには登記簿上の所有者の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることになりますが、調べた相続人も既に死亡している場合には、さらにその相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人の相続人を調査する必要があります。

その調査だけでもかなりの手間と時間、費用がかかることになり、これが土地の有効活用の妨げになっています。

また、上記の用の負担をかけて相続人を見つけられたとしても、その全員の同意を得るのにまたさらなる負担がかかります。

法定相続人となるのは、第1順位として子、子がいない場合第2順位で親、子も親もいない場合第3順位で兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。被相続人が亡くなる前に子が死亡している場合には孫が子を代襲して相続人となります。

何代にもわたって相続登記を放置していると、その分相続人の人数も増え、何十人にもわたってしまうことがあり、その全員から土地利用のための同意を得るのは非常に困難だと言えます。

相続登記の義務化はいつから始まるのか?

これまで土地の相続登記が義務付けられていなかったことによって、土地の所有者がわからなくなってしまい、土地の有効利用の妨げになっていました。

そこで、所有者不明の土地がこれ以上増えないようにするため、相続登記が義務化されることになりました。

これは、相続人に対して土地の取得を知った日から3年以内に登記申請することを求めるもので、正当な理由なく登記申請を怠った場合には10万円以下の過料を科すという罰則も設けられる予定です。

この改正案は、2021年4月1日の衆議院本会議で可決し、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。改正法は2024年度に施行される予定です。

また、この改正案では、引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記を義務化することも盛り込まれています。この場合も正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下の過料を科すという罰則が設けられる予定です。

過去の相続についても相続登記申請が必要です

今回の法改正は、法改正以前に起こった相続についても対象となります。

つまり、10年前、20年前に発生した相続において、名義変更を行っていない土地・建物がある場合は違反となると言えます。

ただし、過去の相続については名義変更が行われていない土地・建物は「改正民放の施行日」に登記の義務が発生したという形になります。

いずれにせよ、過去に発生した相続の中で、仮に登記を行っていない不動産がある場合は出来るだけ早く手続きを進めるべきと言えます。

相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課されます

相続登記義務化が施行された日を期に被相続人の死後3年以内に登記手続きを行わなかった場合、罰則が発生します。

罰則は数度の記載がある通り10万円以下の過料となります。

罰金ではないため、前科などは付きません。ただ、相続登記を早めに終わらせて、過料を払わずに済むような対応をするべきです。

相続登記手続きの流れ

相続登記の義務化前でも、土地を相続したときにすぐに登記をしておかないと、売却したり担保に提供したりするときにすぐ手続きができない等のデメリットがありますので、土地を相続したらできるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。

相続登記の流れとしては、おおまかに

1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等必要書類を取得する。

2. 登録免許税を計算し、登記申請書類を作成する。

3. 土地の管轄の法務局へ登記を申請、登録免許税を納付する。

といった手続きになります。

個々の手続きによって必要書類が異なることがありますので、あらかじめ管轄法務局へ確認するといいでしょう。

戸籍謄本等は本籍地所在地の役所で取得することができます。相続が何回か発生している場合には、戸籍謄本等を収集するだけでかなり手間と時間、費用がかかりますし、必要書類も多くなります。

相続登記はご自身で手続きをすることも可能ですが、それが難しい場合は司法書士に依頼することができます。

何代にもわたり相続登記がされてない場合や、相続人の数が多い場合には司法書士に依頼することをお勧めします。

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

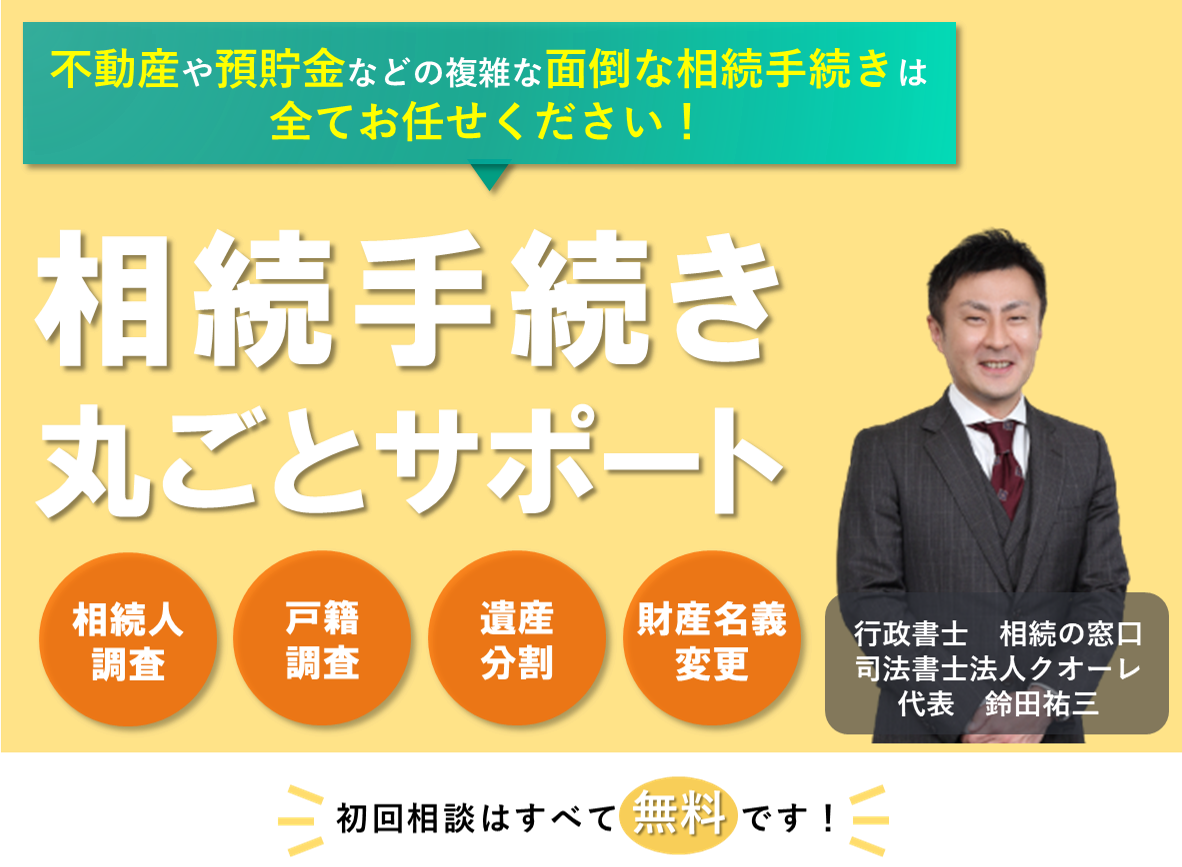

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。

|

|

|

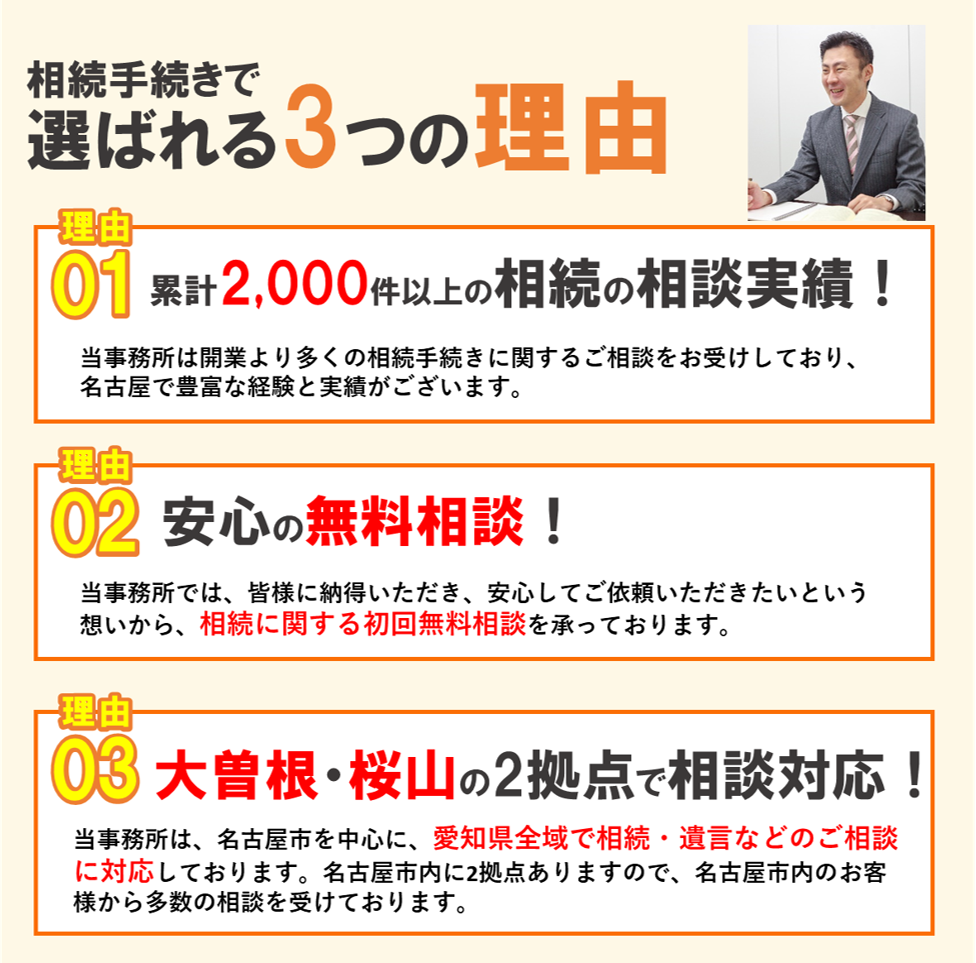

名古屋で相続手続きで選ばれる理由

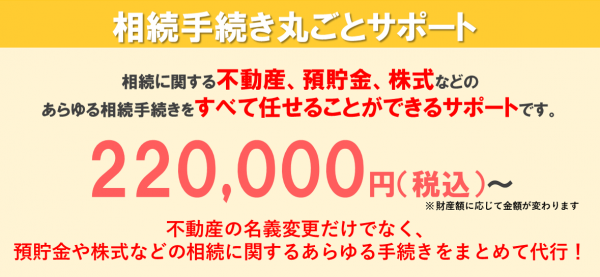

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

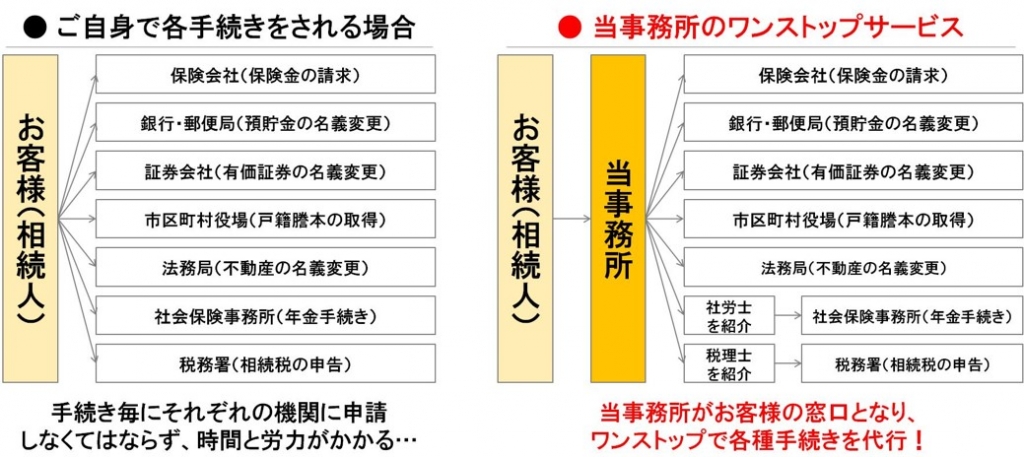

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続きでよくあるご相談を動画で紹介!

相続手続きを自分でやってもなかなかうまくいかないケース

相続手続きを自分でやってもなかなかうまくいかないケース

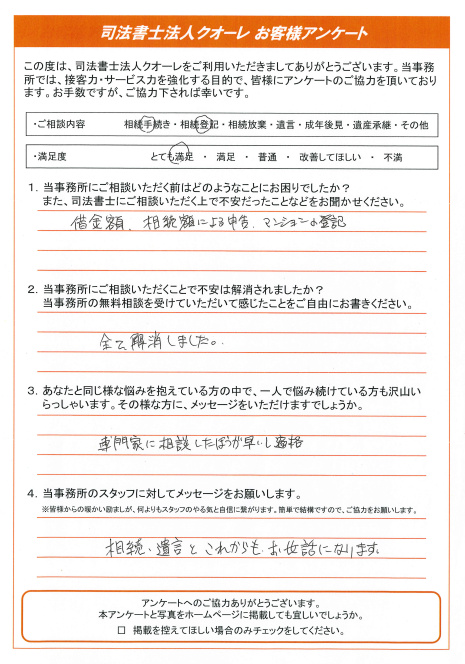

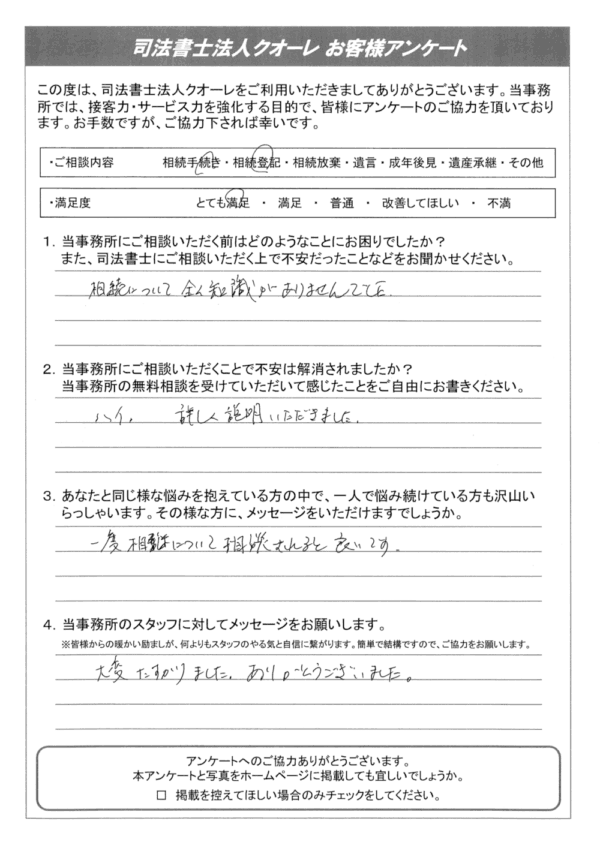

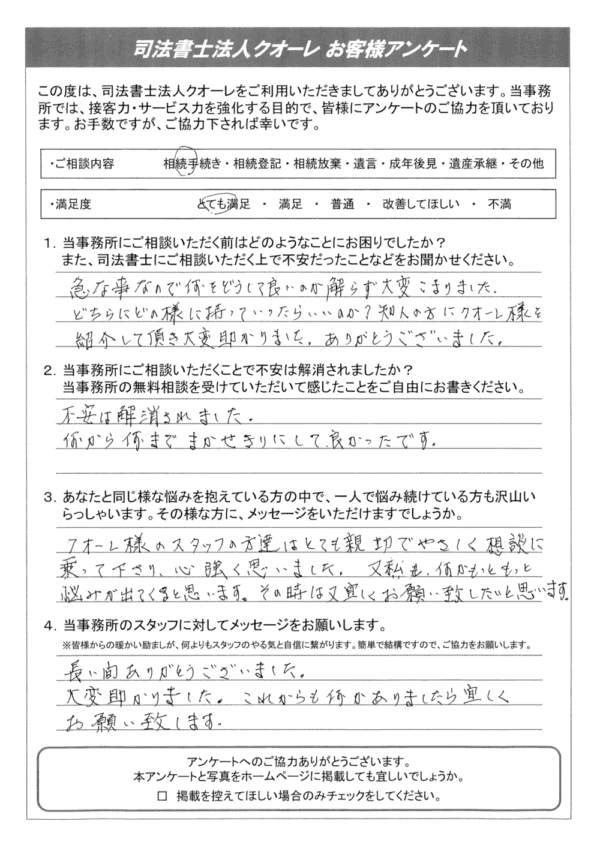

多くのお客様から喜びの声をただいています!

名古屋で相続手続きで選ばれる理由

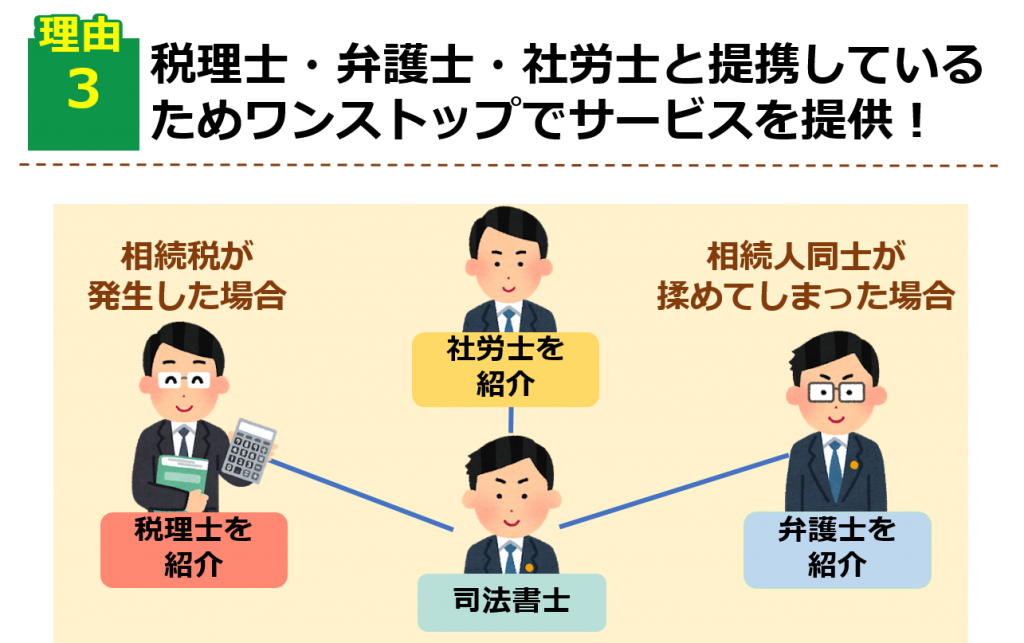

相続税が発生した場合

相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

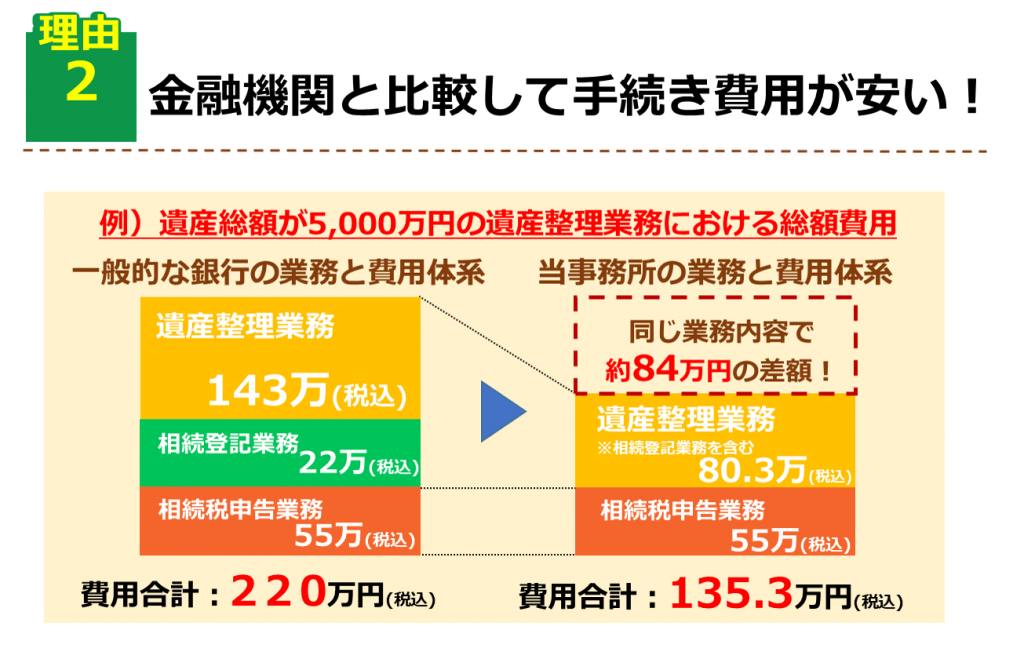

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が費用を抑えて手続きが可能です。

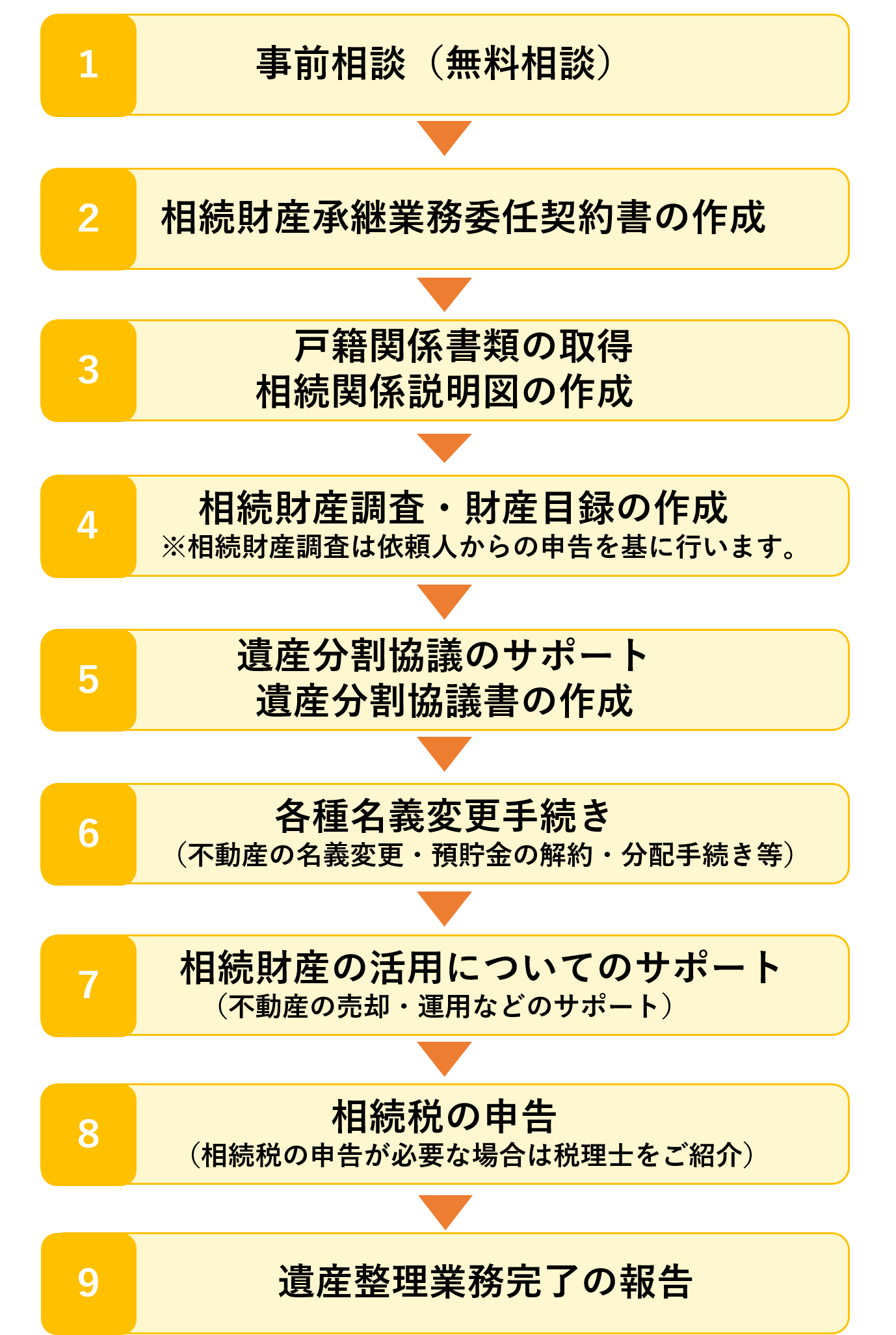

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の流れ

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の無料相談実施中!

当事務所は、初回相談を無料で承ります。

当事務所は、初回相談を無料で承ります。

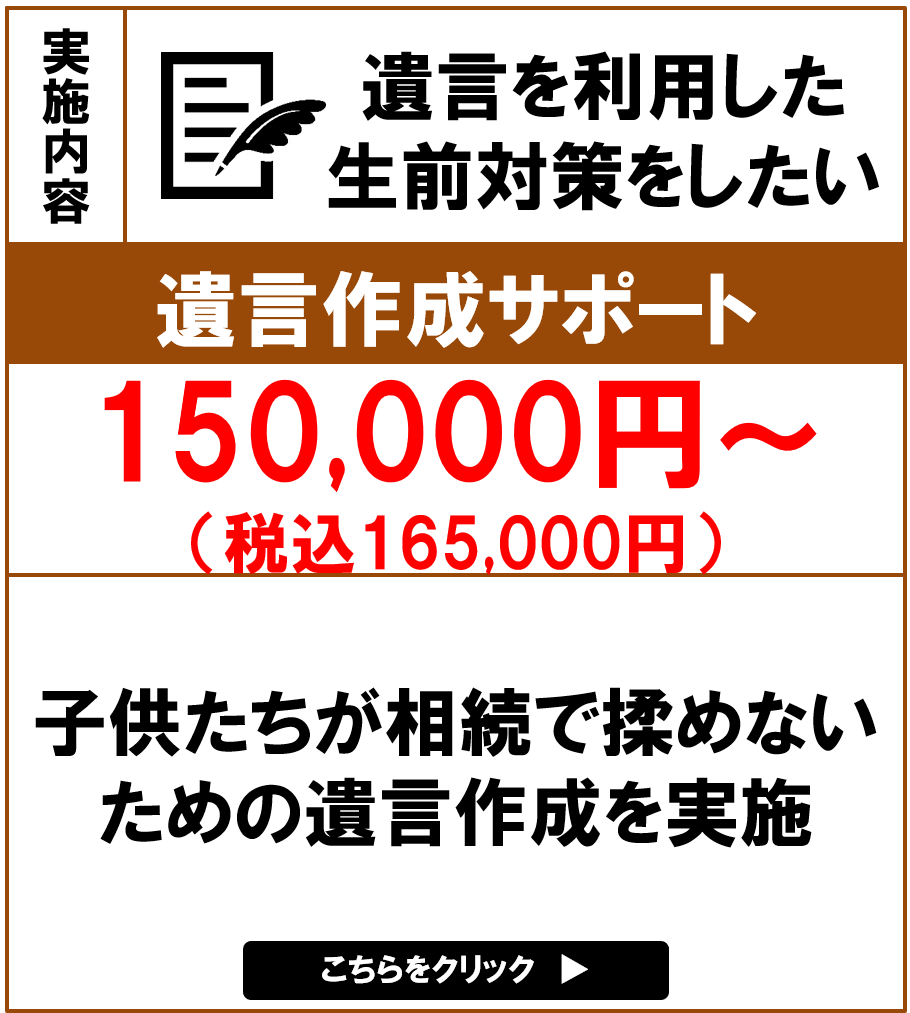

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。

お気軽にご相談ください。

電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)

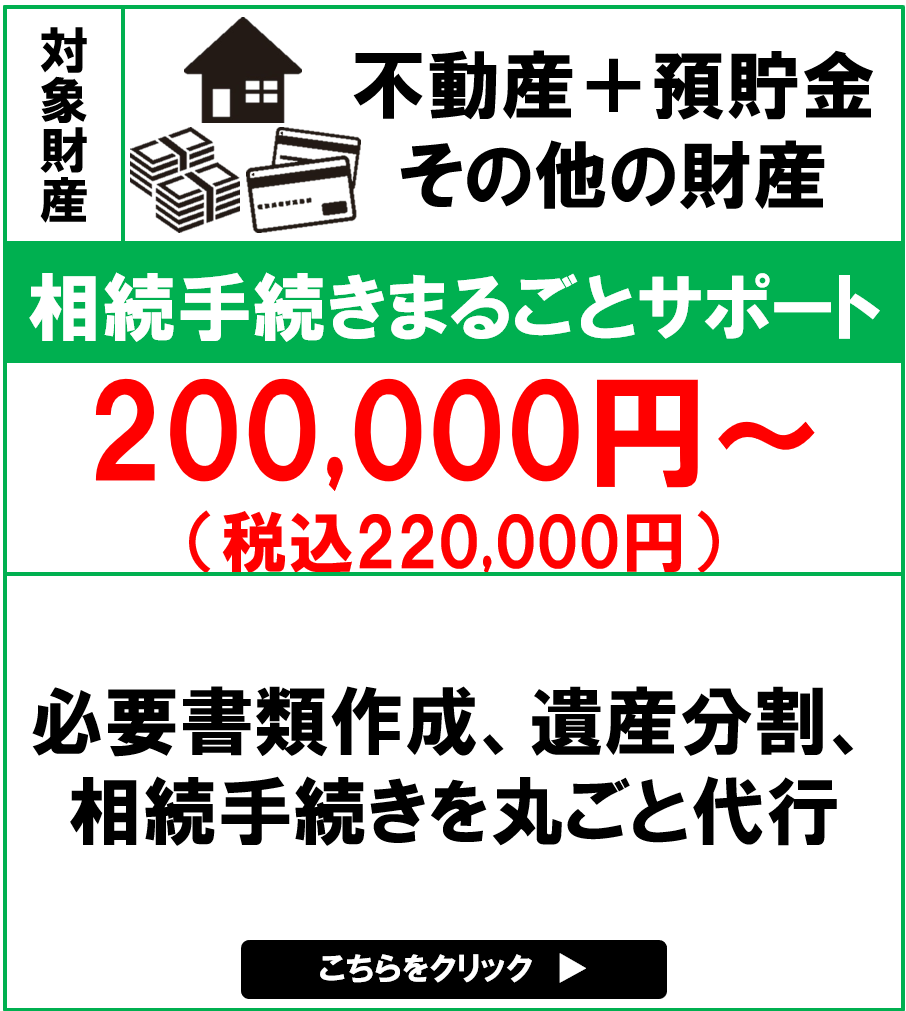

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

| 相続財産の価額 | 報酬額 |

|---|---|

| 500万円以下 | 220,000円(税込) |

| 2,000万円以下 | 242,000円(税込) |

| 2,000万円以上4,000万円未満 | 242,000円~495,000円(税込) |

| 4,000万円以上6,000万円未満 | 495,000円~803,000円(税込) |

| 6,000万円以上8,000万円未満 | 803,000円~979,000円(税込) |

| 8,000万円以上1億円未満 | 979,000円~1,105,500円(税込) |

| 1億円以上1.2億円未満 | 1,105,500円~1,287,000円(税込) |

| 1.2億円以上 | 1,287,000円~(税込) |

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。

※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。

※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。

※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。

※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。

※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。

※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。

※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。

※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。

※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

| 相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 報酬額 |

|---|---|---|

| 500万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) |

| 2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 242,000円(税込) |

| 2,000万円以上4,000万円未満 | 264,000円~528,000円(税込) |

242,000円~495,000円(税込) |

| 4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |

495,000円~803,000円(税込) |

| 6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |

803,000円~979,000円(税込) |

| 8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |

979,000円~1,105,500円(税込) |

| 1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |

1,105,500円~1,287,000円(税込) |

| 1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |

1,287,000円~(税込) |

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

LINE相談をご希望の方

問い合わせフォーム

当事務所に相談すると、以下の3つのメリットがございます。

1.初回の相続相談料が無料となります。

2.相続の小冊子を無料でご提供いたします。

3.あなただけの相続関係説明図や、相続スケジュールを無料で作成します。

下記項目にご入力後、一番下の「上記内容で送信する」ボタンをクリックしてください。

※は入力必須項目です

お電話でのお問合せは TEL : 0120-7584-02 まで。お気軽にお問合せ下さい。

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

相続部門長

船戸 ゆい

- 保有資格

司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師

- 専門分野

-

相続・不動産登記・後見

- 経歴

-

南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。