兄弟姉妹が全員他界。代襲相続人14名による預金相続の手続きをサポートしたケース

- 公開日:2025/06/23

- 最終更新日:2025/06/23

ご相談内容

ご相談者様

ご相談くださったのは50代の女性の方です。

相続のご相談内容

亡くなったのはご相談者様の「おば」にあたる方で、父方の兄弟姉妹の一人でした。おば様には配偶者も子どももおらず、ご両親もすでに他界されている状況です。また、おば様は遺言書の作成はされていないとのことでした。

おば様名義の通帳が残っており、「このお金はどうしたらよいのか」「誰が相続人になるのか」「手続きの進め方がわからない」ということで、当事務所にご相談いただきました。

被相続人(おば)には兄弟姉妹が8名おりましたが、全員がすでに亡くなっているとのことで、ご相談者様の父もその一人です。相続人としては、兄弟姉妹の代わりにその子どもたちが代襲相続人となることが予想されました。

そこで、戸籍調査による相続人の確定からスタートしました。

司法書士からのご提案&お手伝い

① 戸籍調査で判明した相続関係

当事務所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を取得し、相続関係を詳細に確認しました。兄弟姉妹8名のうち、2名は子どもを残さずに亡くなっていたため、代襲相続が発生するのは6名でした。その子どもたち、つまり被相続人から見て甥・姪が代襲相続人として法定相続人となることがわかりました。

調査の結果、法定相続人は合計14名にのぼることが判明しました。相続人の中には、長年連絡を取っていない方や、遠方に居住している方もおられ、連絡や合意形成がスムーズにいくかが大きな課題でした。

② 手続きの進め方と実務上の工夫

相続手続きとしては、まず法定相続人全員の同意に基づく「遺産分割協議書」の作成が必要です。金融機関での預金の解約には、この遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が求められます。

ご相談者様が主導して手続きを進めることとなりましたが、当事務所では相続人一人ひとりに向けて、相続関係の説明や手続きの必要性を記載した書面を作成し、郵送で丁寧にご案内しました。また、印鑑証明書の取得方法や署名の仕方などについても、分かりやすい補足資料を添えることで、ご理解とご協力を得やすくしました。 また、相続人の中でわからないことがある方には、丁寧に説明をし、ご理解いただいたうえでご協力していただきました。

結果

結果的に、全員の協力を得ることができ、遺産分割協議が成立し、無事に通帳の名義人であるおば様の預金を解約して相続人に分配することができました。

相続手続きのポイント

・兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になる

・代襲相続人が多数にのぼる場合、戸籍調査や連絡調整に多大な労力を要する

・金融機関での手続きには、遺産分割協議書および全相続人の印鑑証明書が必要

・相続人との信頼関係づくりや丁寧な説明資料がスムーズな手続きの鍵になる

司法書士からのアドバイス

兄弟姉妹の相続は、想像以上に複雑になることがあります。特に被相続人が高齢の場合、兄弟姉妹もすでに他界しており、甥や姪が相続人となることが多く、人数が多くなるほど、手続きは煩雑になります。

相続人の数が多い場合、連絡先の調査や意思確認に時間を要するため、ご自身での手続きが難しくなることもあります。また、連絡を取っていない親族とのやりとりに不安を感じる方も少なくありません。

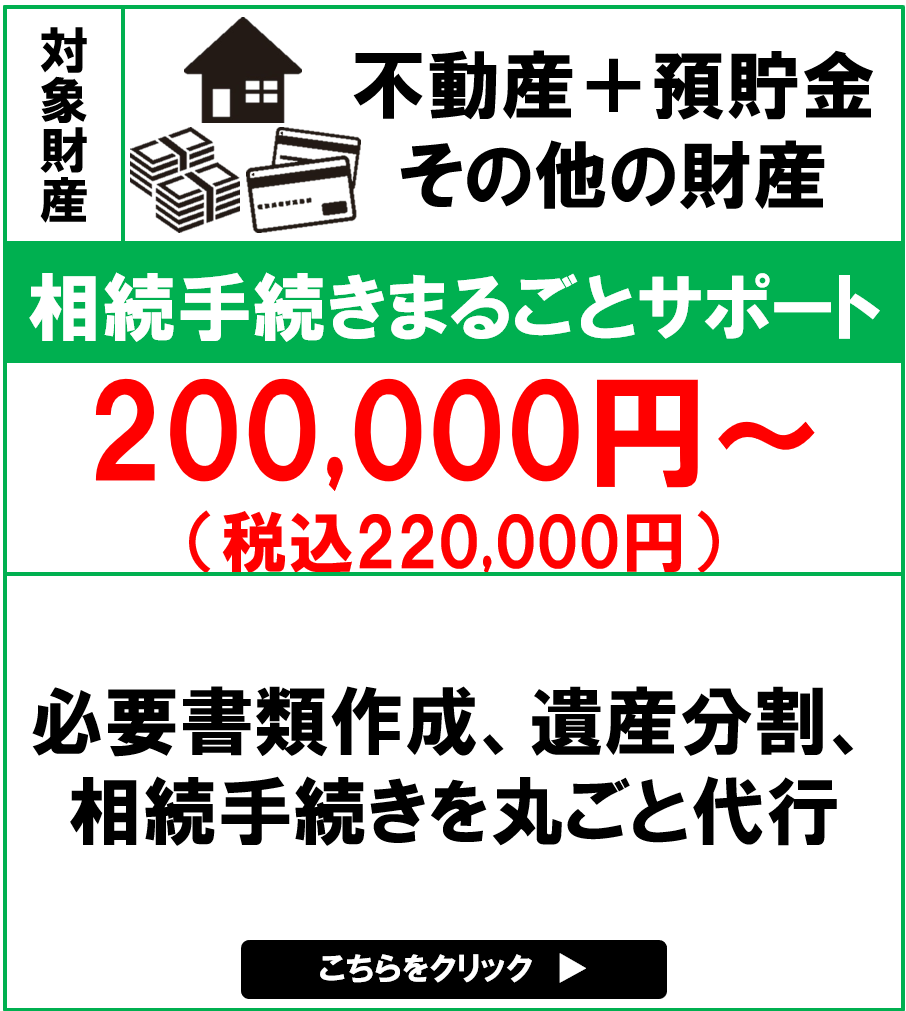

そうした場合は、ぜひ専門家である司法書士にご相談ください。相続の窓口では戸籍の収集・法定相続人の確定から、関係書類の作成・相続人とのやりとりまで、幅広くサポートいたします。

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。