相続の手続きを進めていく中で、二次相続対策の必要性を感じ、家族信託(民事信託)に取り組んだケース

- 公開日:2022/08/10

- 最終更新日:2022/08/29

状況

ご主人様がお亡くなりになり、相続人の奥様、ご子息2名が相続のご相談にみえました。

相続税の節税や今後の収入面を考え、今回のご主人様の遺産であるご自宅と賃貸している駐車場は奥様が相続することになりました。

ただ、奥様は高齢なこともあり、健康上の不安から不動産の管理はご子息に任せたいと考えていらっしゃいました。

また、ご子息はそれぞれ持ち家を持っており、両親の自宅には戻らないこともあり、将来介護費用の捻出に困った際には売却してほしいとのお考えもお持ちでした。

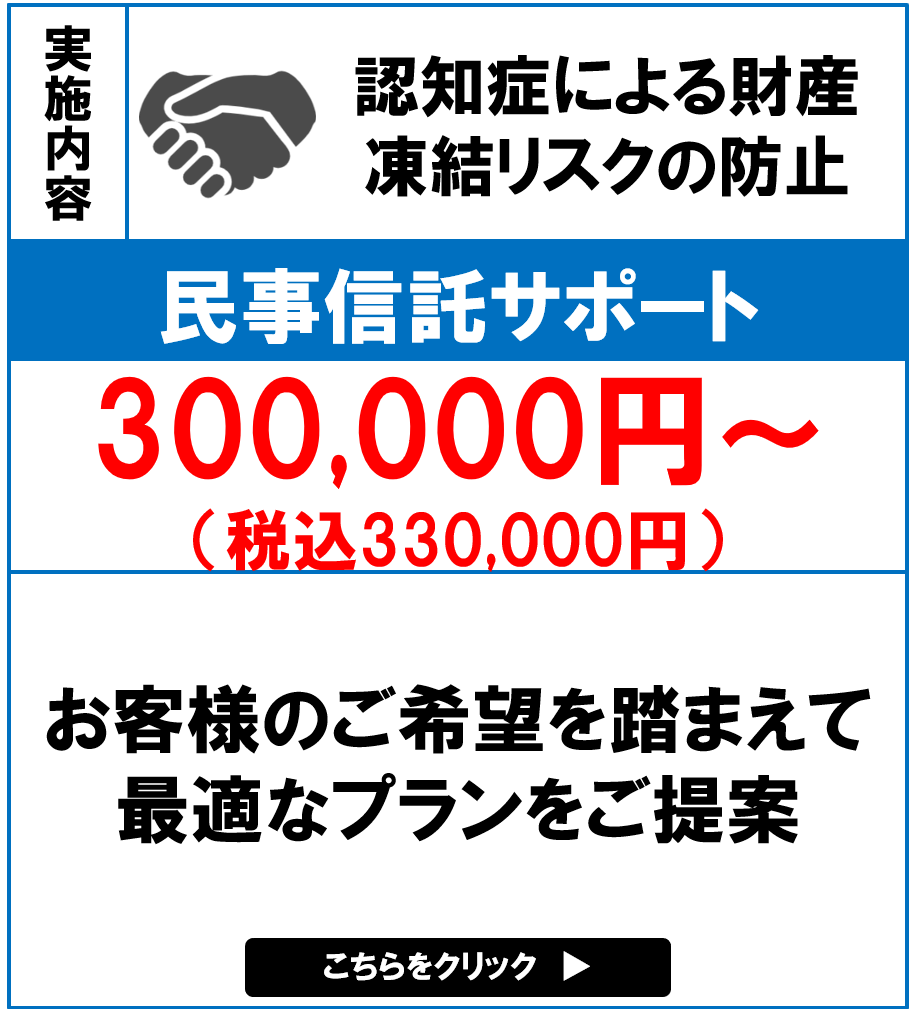

そこで、弊所から認知症対策を目的にした家族信託の制度をご案内しました。

家族信託とは、財産を所有している方が、信頼できる家族に対して、その財産の管理処分を任せていく制度です。

従来は、信託会社等にしか認められていなかった信託を一般の方でも活用できるようになりました。

家族信託を行うことで、「財産管理対策」と「遺産分割対策」を行うことができます。

具体的には、元気なうちに信託契約を結んでおくことで、財産を託した方が病気や事故、認知症などで判断能力を喪失してしまった場合にも、託された方は託した方の判断能力の有無に関わらず、財産の管理処分を継続して行うことができます。

ちなみに、信託契約を行っておらず、判断能力を喪失してしまった場合、当然ながら自身では法律行為を行うことができません。

その方の財産が凍結されてしまうことから、ご家族は想定外のトラブルに見舞われる可能性もあります。

また、家族信託には、託した財産の承継先を定めることもできます。

一次相続のみならず、二次相続以降の承継先も定めることができます。

家族信託の仕組みとして、財産を託す人(委託者)、財産を託される人(受託者)、託された財産から発生した利益を受ける人(受益者)の3者で構成されます。

ただ、最もポピュラーな認知症対策としての家族信託は、委託者と受益者が同一人物の自益信託となることが一般的です。

信託する財産は、委託者と受託者の間で定めることが必要ですが、財産の種類等については法律上、特段の制限はありません。

すべての財産が自動的に信託の対象となるわけではありません。

そこで、今回は、委託者兼受益者を奥様、受託者を御器所にお住いのご子息とし、ご主人から相続した自宅、駐車場及びその不動産を管理するための金銭を信託財産とする信託契約を行うことといたしました。

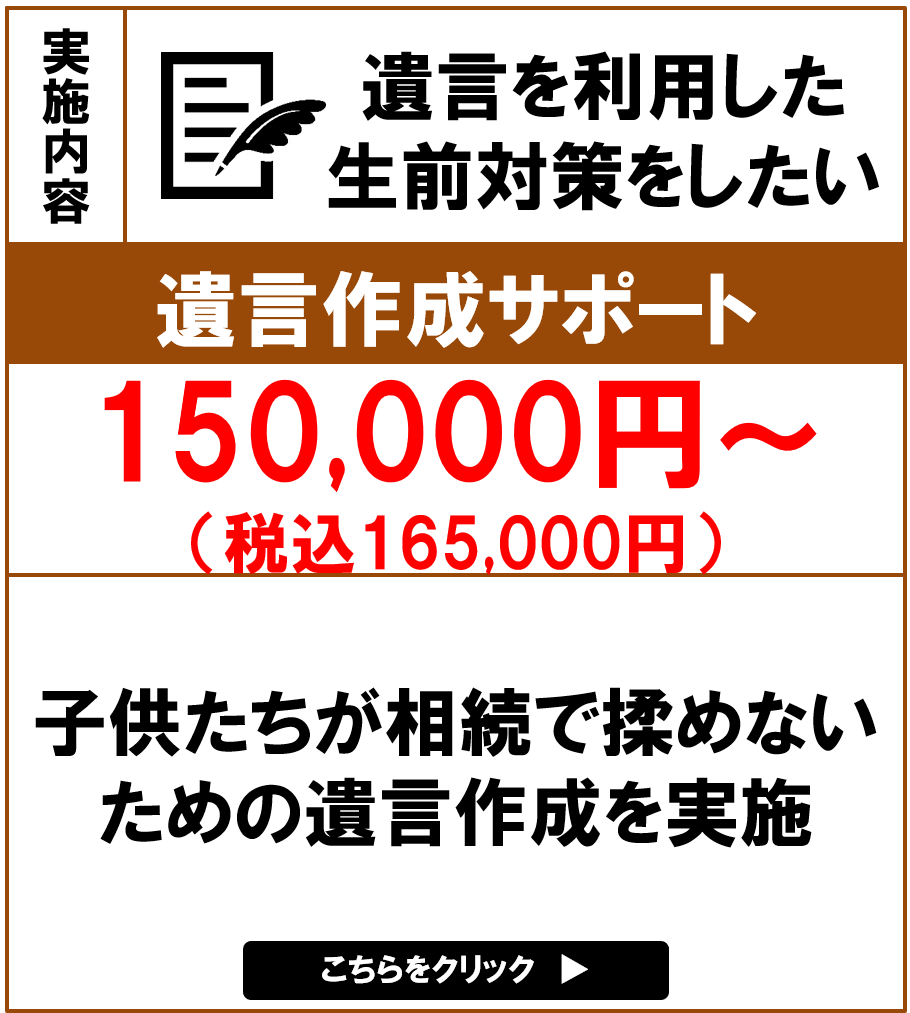

信託契約に含まれていない財産についても、家族会議の結果、これを機会に将来期な承継者を決めておきたいとの希望がありましたので、信託外の財産について、遺言も作成しました。

結果、奥様のすべての資産について、承継先を定めることになりました。

当事務所の提案と解決

今回のケースでは、ご主人の相続の手続き完了後、奥様とご子息の一人の間で家族信託の契約と遺言の作成を行うことになりました。

奥様は安心して生活ができるとお喜び頂き、将来相続が発生した際にも、遺産分割協議をする必要がなくても可能となり、気が楽になったとおっしゃっていました。

民事信託(家族信託)の無料相談実施中!

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。