特定の相続人に財産を残さない旨の遺言の作成

- 公開日:2021/07/25

- 最終更新日:2021/07/13

状況

ご相談者様は、将来父が亡くなった場合に相続がどうなるのかご心配されてご相談にお越しになられました。

というのも、父には前妻との間に子どもが2人おり、その子どもとはかれこれ30年以上連絡を取っておらず、どこにいるのかもわからないという状況で、

しかも最近認知症ではないものの気になる症状が見受けられる状況になってきたからです。

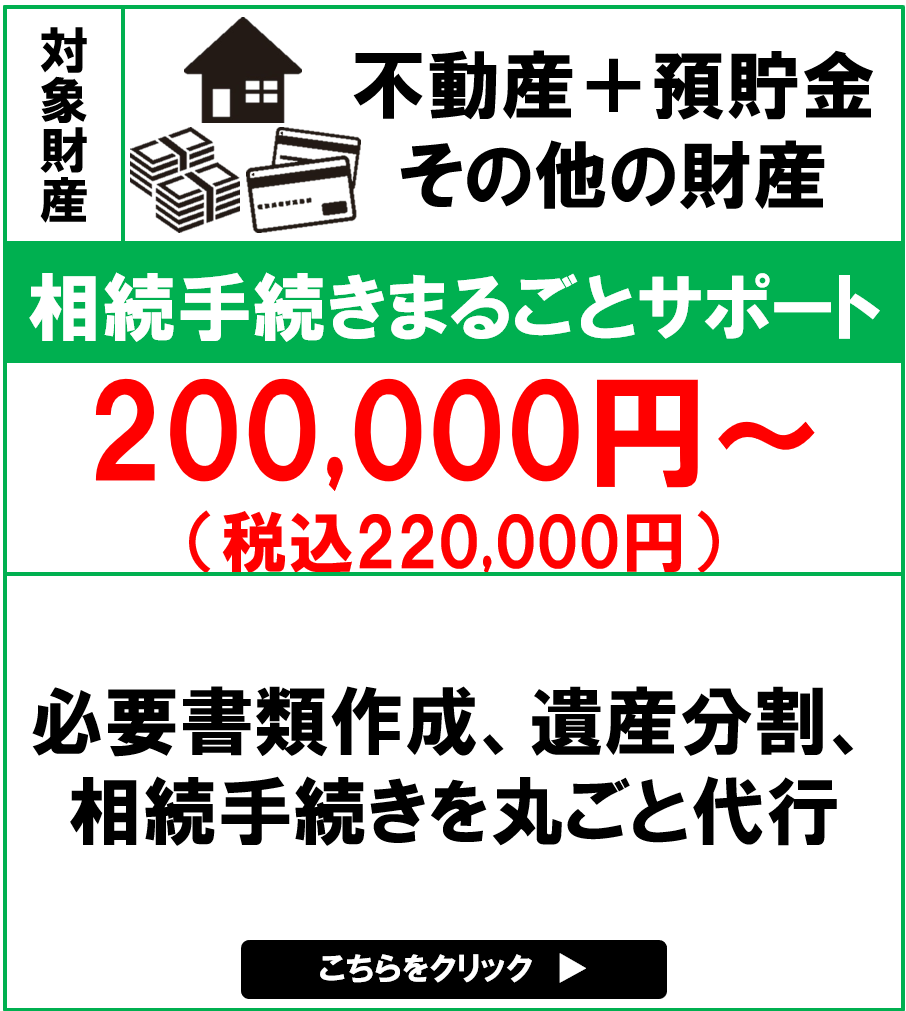

相続する予定の対象財産は不動産と預貯金ですが、預貯金は今後父母が施設に入所したり入院したりすればすぐに底をつくほどしかないため、不動産を母がそのまま居住し続けたいが、

遺留分を請求されたらどうしたらどうしたらいいかと不安になっておられました。

司法書士の提案&お手伝い

そもそも遺言を残さずに今の状況でご相談者様の父がお亡くなりになった場合、前妻の子どもも含めて遺産分割協議をしなければなりません。

遺言を残さなかった場合、前妻の子どもは法定相続分の権利を主張されることが予想されます。

遺言を残すことによって、法定相続分からおおよそ遺留分の割合まで低減することができます。

内容としては前妻の子らには何も相続させないとすることもできますし、遺留分に配慮した内容にすることもできます。

ただ、何も相続させないとしても遺留分を主張される可能性は排除できません。

今回のケースでは今後現預金が逓減していくことが確実であったため、遺留分に配慮した内容の遺言にすることが難しい状況でした。

そのため前妻の子どもらには相続させないことにして、その理由や遺留分の行使をもことを望まないという付言事項をつけることをご提案しました。

付言事項とは法的な効力はないものの遺言者ご本人のご意思をより伝えやすくするためのものです。

結果

遺言者のご家族も不動産の名義が前妻の子どもらとともに共有になることは望まず、現預金が遺言者が亡くなった時にほとんどない状態になっていることはやむを得ないというご判断となり、遺留分を行使される可能性を完全に排除することはできませんでしたが、ヒアリングした中で遺言者の意思にもっとも沿う内容の遺言書を付言事項を加えることで作成することができました。

もちろん相続されるご家族が先にお亡くなりになった場合の予備的な内容を付け加えること忘れずに作成されました。

付言事項によって遺留分が放棄されることにはなりませんが、亡くなられた方のお気持ちを相続人にしっかり伝えることができます。

現状できるリスク回避として最も適当な遺言になったと思われます。

また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

- 保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

- 専門分野

-

相続・遺言・生前対策・不動産売買

- 経歴

-

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。